数字だけの経営計画を作っていませんか? 果たしてその計画、 本当に実現できるのでしょうか?

新たに経営計画をたてる場合、また金融機関からの要請で経営計画をたてる場合、数字ばかりを追っていませんか?

もちろん数字は目標として大切ですが、数字は結果でしかありません。

その数字をどのように実現するのかが大切です。計画をたてたら後は粛々と遂行するだけ・・・

本当にそれで目標数字が実現できるのでしょうか?

ちいさな会社の競争力の源泉は、企業や社員が既に持っているさまざまなノウハウ、技術、ツール、考え方の枠組みなどの「知恵」です。モノと違って「知恵」は使っても減ることはありません、逆に使えば使うほど増えていきます。

こんな夢みたいな経営資源は他にありません!これこそが、経営計画実現のキモです。「知恵」はあなたの会社の潜在力です。

知的資産経営コンサルティング事業では、京都府の「知恵の経営報告書」をベースに御社の潜在力を見える化し使える武器に変えていきます。

あなたの会社の潜在力である 「知恵」に目を向けてみませんか? 潜在力(ありもの)ですから、 外から買ってくる資源ではありません。 ありものを「見える化」し、 戦力として活用することが 「知恵の経営」です。

従来の経営計画書に「知恵の経営報告書」を加えることで、このような効果があります。

- 自社の強みについて明確になるため、新たな経営戦略を得るきっかけとなる。

- 事業内容が見える化されるため、取引先、顧客からの信用度が高まり、営業促進、金融機関などからの資金調達面で有利になるにつながる。

- 社員を巻き込んだ作成プロセスにより、従業員の仕事に対する意識やモチベーション向上、一体感の醸成につながる。

- 経営方針や事業戦略を開示することで人材のリクルートにつながる。

- 経営者と後継者が一緒に作成することによって事業承継(経営そのものの承継)に役立つ。

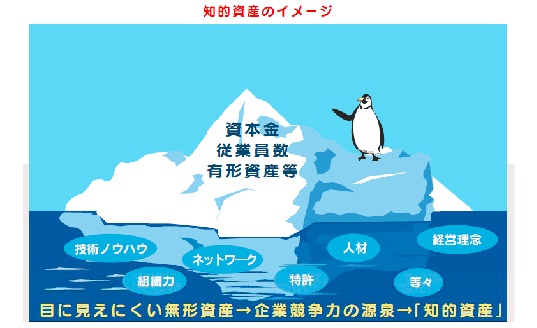

決算書に表れないものにこそ、会社の「強み」(潜在力)が隠されています

知的資産・知的資産経営とは

企業等の競争力の源泉としての人材、技術、技能、知的財産(特許、ブランド・・)、組織力、顧客との関係性など、財務諸表に現れてこない資産を総称して知的資産といいます。

また強み(知的資産)をしっかりと把握し、それを見える化することで儲けに結びつけることを知的資産経営といいます。

知識経営の生みの親である一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生の「知識創造企業」が原点となり、「ナレッジ・マネジメント」とも呼ばれ、明文化されている文書やデータベースなどの「形式知」と、人間の頭の中や組織の中になる明文化されていない知識「暗黙知」に関するSECIモデルは、「場(BA)」を通した暗黙知と形式知のダイナミックな連動を理論化したものです。

「強み」があってもなかなか儲けにつながらないのは?

・多様で複雑化する顧客の価値基準とのずれがでている

・グローバル競争の激化による過当競争による価値低下

・企業のマネジメントが表層的な価値創造(無駄とり、効率化)に偏重している

つまり、すぐに効果の表れる事業や施策はいろんな業種で行われていますが、すぐに真似されてしまいます。

中小企業が持続的に事業を行っていくためには、競争力の深層である知的資産に目を向けた経営、知的資産経営を実践していくことが大切です。

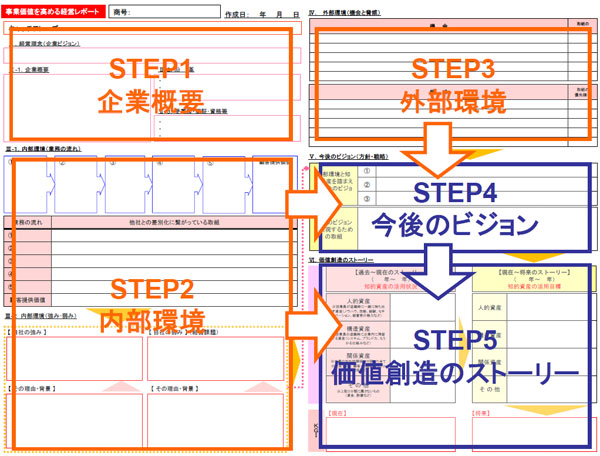

「知的資産経営報告書」で あなたの会社が持っている潜在力「強み」を A3で1枚に見える化することで 大きな武器を得ることができます。

- 自社の強みについて明確になるため、新たな経営戦略を得るきっかけとなる。

- 事業内容が見える化されるため、取引先、顧客からの信用度が高まり、営業促進、金融機関などからの資金調達面で有利になるにつながる。

- 社員を巻き込んだ作成プロセスにより、従業員の仕事に対する意識やモチベーション向上、一体感の醸成につながる。

- 経営方針や事業戦略を開示することで人材のリクルートにつながる。

- 経営者と後継者が一緒に作成することによって事業承継(経営そのものの承継)に役立つ。

事業価値を高める経営レポート(知的資産経営報告書)

「知恵の経営報告書」作成支援

知的資産経営の振興は関西圏、特に京都府で盛んに行われています。

歴史ある京都の企業では、数百年と続く老舗企業も多く、その老舗企業の秘伝のたれをどのように継承していくかが課題となっているからかもしれません。

京都府では「知的資産経営」のことを「知恵の経営」と称し、府をあげて「知恵の経営」を推進し、「知恵の経営」実践企業への評価・認証、融資制度などを設けています。

「知恵の経営」を実践する企業の皆さんをサポートする 京都「知恵の経営」ナビゲーターを育成しています。

商工会・商工会議所の経営支援員、中小企業診断士、行政書士、経営コンサルタント等多くの方々がナビゲーターとして皆さんを応援します。

私は十数年来、知的資産経営(ナレッジ・マネジメント)に携わり、国内、海外企業の視察研究をしてまいりました。また、京都府主催の「知恵の経営」支援者向け実践講座に参加し、「知恵の経営」報告書作成のケーススタディやノウハウを学んできています。

一般的な経営計画書は数字中心になってしまいがちです。

確かに数字は大切ですが、あくまでもそれは結果でしかありません。その数字を作るための施策、戦略が大切です。

そのためには、大企業ではない小さな企業が使える資源は社長や社員のスキル、取引先との関係性など、目に見えない資源です。

この目に見えない資源=知恵を可視化した「知恵の経営報告書」を従来の経営計画書に付加することで、

経営計画書の実現性が飛躍的に高まります。

独立行政法人中小企業基盤整備機構や京都府での手法を用いて、知恵の経営コンシェルジェが御社に適した知的資産経営報告書(知恵の経営報告書)作成をお手伝いいたします。

Copyright© ちえてらすコンサルティング , 2024 All Rights Reserved.